スマホゲームの歴史

スマホゲームの可能性が広がって、ここ数年で多くの企業が参入を始めました。

一つのゲームが企業の業績をガラリと変えてしまうのは、スマホゲームの世界ではもはや珍しくはないことです。

『モンスターストライク』のミクシィは、一世を風靡したSNS「mixi」を遥かに超える価値を生み出し、『パズル&ドラゴンズ』をリリースしたガンホーは、2012年の1年で、営業利益が前年の8倍近くに膨れ上がったほどなのです。

音楽ゲーム『ラブライブ』で業績をV字回復させたKLabや、『ウマ娘』は社会現象になったほど。

モバイルゲームの原点

スマホゲームと呼ばれるゲームたちの原型となったのが、スマートフォン以前の携帯電話において遊ばれていた「ソーシャルゲーム」です。

話題となったのは、2010年の後半からSNS事業者のグリーが本格的に仕掛けていった、カード収集を中心に据えて遊ぶソーシャルゲームの登場でしょう。

中でもソーシャルゲームを載せるプラットフォームとして、特にグリーとDeNAは頭角を現したのです。

自社開発のものだけでなく、他社と共同開発したゲームや、他社のオリジナルのゲームなども積極的に載せていったのがウケて、この時期からは有名マンガやアニメのソーシャルゲーム化も相次ぐようになって、コンテンツを複数のメディアで展開する際の一角にソーシャルゲームは数えられたのでした。

その最中に起きたのが、マスメディアでも大きく取り上げられた「コンプガチャ」問題です。

消費者庁が高額請求への苦情・相談の増加を背景に「コンプガチャ」を問題視して、2012年5月には景品表示法違反の正式見解が出たのです。

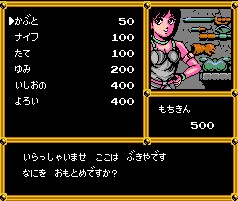

当時かなりの話題となったゲーム。

旧作では、架空の島・ドリランド島に眠る財宝を探すべく、ドリルで穴を掘り、探知機で宝を探し、ハンマーで岩を砕き宝を手に入れる・・・という内容。

2011年5月より「ハンターカード」を使い、ダンジョンを探検して、財宝やカードを発掘したり、モンスターとの戦闘やボスを倒し、ステージをクリアするというシステムに変更。

カードやアカウントの売買やコレクションガチャの法律改正 ・テレビCM ・キャラクターコラボ といったものを生み出し、スマホゲームの激動を経た、パイオニア的存在。

株式会社Cygames及び株式会社DeNAがモバゲー内で提供するソーシャルカードゲーム。

「伝説の英雄」「神々」「魔物」が封じられたカードを用いて対戦及びイベント進行をする。

クエストやイベント報酬・ガチャで入手したカードを育成・進化させてデッキを強化していく。

当時としては絵がキレイで、 フィーチャーフォンからスマホアプリに移ったゲームの代表格。

Mobage内で最もユーザの支持が高かったゲームとされています。

モバゲータウン・mixiアプリで配信されている無料オンラインゲームの一つ。

2010年10月にはYahoo!モバゲーにて、「怪盗ロワイヤル-zero-」がオープン。

ユーザーは怪盗団のリーダーとなり、ミッションを実行してお金を稼ぎ、他のユーザーにバトルを仕掛けてお宝を盗む。

ミッションでお宝をとったり、仲間を増やして最強の怪盗団を作って、ユーザーとバトルしてお宝を奪うというのが基本的な進め方。

通称ドラコレ。

GREEで提供されているファンタジー風アプリゲーム。

ソーシャルカードバトルRPGの先駆けといわれ、カードにタイプ・LV・リーダースキル等の効果をもたせ戦略性を持たせた。

ほかの会社がこぞって模倣するようになったほどのゲームシステムで人気を得ました☆彡

スマホ移行の象徴「パズドラ」

「コンプガチャ」が問題になった頃から、絶大な影響力を持っていたグリーとDeNAの存在感は大きく薄れていきます。

この時期に産業構造レベルで起きていた大きなシフトが起こり歴史が動きます。

携帯電話のスマートフォンへの移行が始まったのでした。

この勢力地図の変化を象徴するのが、人気オンラインゲーム『ラグナロクオンライン』などを手がけてきたガンホーのアプリ『パズル&ドラゴンズ』でしょう。

こともあろうか、一開発会社であったガンホーが、グリーやDeNAのようなプラットフォーム事業者の時価総額を遥かに抜いてしまったのです。この頃から「ソーシャルゲーム」という呼称についたイメージを各メーカーが嫌ったこともあって、スマホゲームと呼ばれることが増えたのです。ただ、そのビジネスモデルはアイテム課金で、変わらず収益を上げる「カード型」の時代のまま。

ですが、『パズドラ』が「カード型」の戦闘にゲーム要素を取り入れたことは、現在の流れに大きな影響を及ぼしたのです。

かつてのソーシャルゲームは「ポチポチゲー」と表現されていたのですが、それは、音楽も簡素で敵が現れては戦うという場面のテキストをひたすらボタンをポチポチ押して流すだけの時間が大半を占めていたからでした。

ですが、パズドラは、「カード型」の路線を踏襲しつつも、攻撃部分をミニゲームにしたのが大きかったのです。

同じ色の球を合わせて消すことで相手を攻撃するというシステムが、パズル部分だけでもガンホーというゲーム会社ならではの、それ自体がゲームとして独立して楽しめるレベルの面白さと操作性に到達していた。

コロプラなどの他の会社もこの手法を真似するようになり、クイズに答えて攻撃するというコロプラの『魔法使いと黒猫のウィズ』、従来のアクションRPGを思わせる画面と物語性が人気になった『白猫プロジェクト』などの大ヒット作も生まれていきます。

ヒット作が続々登場!

日本と同時期に、世界でもスマホゲームが流行りだします。

文字をあまり使わず、絵と数字だけで構成され、世界中で争う様に設計されたアプリ。

日本での普及率は高くないが、世界での売上をかなり上げたのです。

なぞって消すだけのシンプルなアプリ

相手の城を攻略する対戦アプリ

第2のパズドラ

2013年10月にmixiが提供を開始した「モンスターストライク」が大ヒット!

「ひっぱりハンティングRPG」と銘打たれており、敵めがけてプレイヤーのキャラクターを発射し、ぶつけることでダメージを与え、倒していく、といった流れを基本としたシステムはスマホの特性と相性が良く、ユーザーに受け入れられたのでした!

自機となるモンスターをタップ&スワイプで引っ張り、狙いを定めて指を離すことで敵や仲間、あるいはアイテムに当てることにより、攻撃や援護を行います。

照準はビリヤードの要領で壁への入射角や反射角を読んで行うため、さまざまな攻略が楽しめるのです♪

更にカードを育成して進化させたり、ガチャでレアカードを入手したり、といったカードバトルRPGの要素もあるので、誰もが熱中したのでした。

モンストの大きな特徴のひとつとして、アドホック通信による複数プレイヤーでの協力プレイを挙げられます。

キャラクターが味方キャラに当たると強力なコンボ技が発動し、その場に居合わせた友人と同じバトルに参加・協力して遊ぶといった楽しみ方もスマホならではの楽しみ方だったのです。

このゲームで株式会社ミクシィの営業利益を飛躍的に押し上げると同時に同社の基幹事業になったほど。

定期的に開催されるコラボイベントや追加コンテンツの導入など、日々進化しているのも人気のヒミツでしょう。

すごい規模の登録者数のヒット作が続々!

その後も、世界中で社会現象レベルのムーブメントとなった「位置ゲーム」のパイオニア『ポケモンGo』や『Fate/Grand Order(フェイト・グランドオーダー)』などの本格RPGも多くの人気を得ました。

こうした月100億円、年1000億円クラスのトップタイトルはまれに生まれ、アプリ市場全体を揺るがす存在になります。

2012年の『パズル&ドラゴンズ』、2013年の『モンスターストライク』、2015年の『Fate/Grand Order』がその代表例で、2016〜19年の4年間はこの3タイトルがずっと年間売り上げトップ3を占め続けてきたのでした。

ですが、昨今では韓国や中国開発のタイトルが日本市場でも目立つようになり、開発費が膨大な海外作品にもはや日本産タイトルでは日本市場ですら勝てない状況となっていたのが現実となっていたのです。

そんな中、2021年2月にリリースされた『ウマ娘プリティダービー』は、初月130億円の売り上げを達成し、そこから3カ月で約300億円の売り上げを上げています。

配信後は瞬く間に多くの人々が熱狂するコンテンツへと急成長しました。

久しぶりに『ウマ娘』という国産大ヒットが生まれたのです!

「供給過多」の市場

現在のスマホゲームは成熟市場に突入したと言われています。

これは、ソーシャルゲームが、アプリの時代に入って「ゲーム」へと変貌した結果でもあるでしょう。

かつてのソーシャルゲーム開発は、数名の人員が作ったゲームをとりあえず世に出して、社会の反応を見ながら・・・というスタイルが主流でした。

しかし、現在では開発前のコンセプトから徹底的に作り込んでいなければ、ユーザーに見向きもされず、開発予算を億単位に達するのは珍しくないでしょう。

また、アプリマーケットで目立つために、テレビCMやウェブ上のバナー広告に投下する広告費も、莫大な予算を必要とするようになりました。

リスクだけでいえば、DSのような携帯ゲームと比較しても、予算規模的に大差ない市場になっているのです。

一方で、スマホゲームの覇者となったガンホーも、四半期決算で『パズドラ』が「減収減益」にあることを公表したのには衝撃を与えました。

ガンホー森下社長はスマホーゲーム市場が「明らかな供給過多」にあるという指摘とともに、カード育成を中心とした「カード型」の手法から「目新しさが失われつつある」と答えたのです。

たった数年のうちに巨大産業となり、成熟市場の局面を迎えているスマホゲーム市場。その中で大手の事業者は、今年に入り静かに新しい局面を迎えている。

スマホゲームのサービス終了を予感させる前兆

せっかく遊んでいたスマホゲームがある日、突然サービス終了となってしまった経験はありませんか?

「PS」とか、「ニンテンドースイッチ」のように「パッケージ購入」すれば、ゲーム機が壊れるまで永遠に遊べる家庭用ゲームを「終わりのないゲーム」と例えるならば、オンラインゲームとしての要素が強いスマホゲームは「必ず終わりがあるゲーム」と分類することになるかもしれません。

現在は人気のスマホゲームでも、長期的に遊べるかというと怪しい部分があります。

半年も経たずサービス終了となるアプリが存在するのも事実です。

以前はよく目にしていたスマホゲームのWeb広告が、最近みかけなくなったり公式LINEアカウントが閉鎖されたりしたら、それは宣伝費をカットしている状態といえます。

Web広告を見かけなくなるのは、わかりやすい宣伝費削減ですが公式LINEアカウントも維持するためにはお金がかかるので、閉鎖されることは宣伝費の削減だと推測されます。

宣伝費が削減される中でも、なんとかユーザーに遊んでもらいたい!ということで、宣伝費を使わず自前で対応できる施策としてログインボーナスでもらえるアイテムなどが豪華になる!!というのはありえるでしょう。

これまで有償ガチャの目玉となっていたような高レアリティキャラに近いものが無償配布される頻度が増えると「ああ、宣伝費とか削られてきているのかな・・・」と思ってしまいます。

普通のログインボーナスではユーザーを引き止めるには限界が見えてきて、もっと豪華なものを配布し始めると、結構ヤバい感じかもしれません。

ゲームの開発費でもっともお金がかかるのは、新機能追加によるアップデートだと思うのですがいままで頻繁にアップデートされていたのに、突然アップデートされなくなると宣伝費だけでなく開発運営費もストップがかかったと想像してしまいます。

有料の排出キャラが急に豪華になるとちょっと危険かな、と思っています。

スマホアプリの場合、サービス終了後にユーザーが購入済、未使用のコインは返却しなければならないという法律があるからです。

未使用コインの返却は結構面倒なので、使ってもらうためにお得すぎるガチャを実装する可能性はありそうです・・・。

常識が崩れ始めてきた

最近は配信した直後で結果が出なければ、すぐにサービス終了となるゲームも増えています。

すぐにサービスを終了してしまうようなゲームは安心してプレイできないですよね・・・。

課金するなら、なおさらです!

『ラブプラス』や『テイルズ』が早期終了するなんて、予想できなかったですから・

どうせスマホゲームをプレイするなら、長期ゲーム運営しているタイトルを選びたいものです。